艺咖联盟 科大简讯

我校与金华市人民政府浙江师范大学签署合作协议

6月8日下午,我校与金华市人民政府、浙江师范大学通过线上线下结合方式在物质科研楼举行合作协议签约仪式。校党委书记舒歌群,党委常务副书记蒋一、副书记傅尧;浙江省金华市委副书记、市长邢志宏,副市长李斌峰,市政府秘书长褚惠斌;浙江师范大学党委书记蒋国俊,校长郑孟状,副校长张根福、钟依均出席签约仪式。仪式由金华市委副书记蔡永波主持。

舒歌群在致辞中指出,此次系列合作协议的签订,标志着中国科大与金华市、浙师大的三方合作翻开了崭新的篇章。他强调,中国科大与金华市签订深化战略合作协议,就是为了深入落实创新驱动发展与长三角一体化发展战略,进一步强化产学研结合的区域创新体系建设,建立全面、深入、持久的战略合作关系,在科技成果转移转化、人才引进培养、新型研发机构建设等方面加强合作和交流,促进我校科技成果转化及产业化,助力金华市高质量发展,实现优势互补、合作共赢。作为双方全面深化战略合作的标志性成果之一,浙江光电子研究院与我校国家同步辐射实验室达成协议,将在未来5年内开展人才培育、线站建设、科研攻关等多方面的合作。

邢志宏在致辞中指出,金华市、中国科大、浙师大共同聚焦产业应用大科学装置合作,标志着三方合作迈上新台阶。他热切期望中国科大能够给予更多帮助和指导,共同推动新材料、生命健康、能源环境、电子系统等技术方向的研究,引导创业群体、高校团队、本地企业开展光源应用研究,培育壮大金华的战略性新兴产业和未来产业。他表示,金华市将全力支持浙师大的发展,支持浙江光电子研究院的建设,推动“金华线站”和“金华先进线站”落地,构筑辐射长三角的区域创新资源集聚高地。

蒋国俊在致辞中指出,浙师大与金华市、中国科大等一直保持着良好的战略合作关系,此次合作将进一步拓展国家光源大装备在产业方向的功能延伸和互补,带来高端人才集聚、头部高新企业汇聚,对金华市高质量发展和浙师大“双一流”建设产生巨大而持续的推动力。浙师大将充分发挥学校学科优势、设备共享优势和人才集聚优势,全力以赴支持浙江光电子研究院的建设与运行。相信在金华市和中国科大的大力支持下,在三方共同努力下,以创新为驱动、项目为抓手、人才为支撑,一定能让浙江光电子研究院建设取得优异成绩。

签约仪式上,傅尧与邢志宏签署《中国科学技术大学 金华市人民政府深化战略合作协议书》;邢志宏与郑孟状签署《金华市人民政府 浙江师范大学共建浙江光电子研究院合作协议》,并共同为浙江光电子研究院揭牌;国家同步辐射实验室主任封东来院士与浙江光电子研究院负责人李盛签署《浙江光电子研究院 中国科学技术大学国家同步辐射实验室合作协议》。

(党委宣传部)

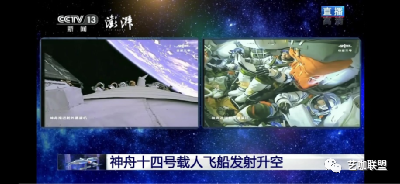

中国科大流媒体处理技术应用于神舟十四号载人飞船返回舱图像增强

6月5日,神舟十四号载人飞船成功发射,约7小时后成功对接于天和核心舱,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲进入天和核心舱,并将按计划开展相关工作。此次神舟载人飞船返回舱图像首次使用了中国科学技术大学吴枫教授课题组研制的流媒体图像质量增强系统,该系统基于他们所建立的非均匀率失真理论,显著提升了图像的清晰度和画质。

图:神舟十四号载人飞船发射升空,右侧的返回舱图像已使用图像增强技术

神舟载人飞船返回舱是航天员在飞船发射、交会对接以及返回地面阶段需要乘坐的飞船舱。与在轨的空间站不同,返回舱和地面之间的通信链路资源极其有限,使用传统的视频通信技术严重影响了返回舱图像的分辨率和画质。在神舟十三号及以前的飞船中,返回舱图像的有效分辨率仅为352×288,难以适应目前高分辨率、大屏显示的画面要求。

中国科大吴枫教授课题组在2021年11月接到需求后,组织人员开展科研攻关,基于他们所建立的非均匀率失真理论,提出了深度学习压缩视频超分辨率增强技术,将图像的分辨率提升16倍以上至1920×1080,图像峰值信噪比提高4dB以上;进一步研制了支持实时流媒体处理的图像增强系统,系统处理速度达到25帧/秒,端到端处理时延小于1秒。该系统用于返回舱和地面之间的视频通信中提升图像的清晰度和画质。系统应用后,主观感受视频画质有显著提升,在4K以上的大屏显示更加明显。系统已在神舟十四号载人飞船的待发段、发射段、上升段和交会对接段全程使用,后期能够用于神舟十四号载人飞船的返回段以及神舟系列载人飞船的后续任务。

中国科大信息科学技术学院的教师、研究生以及合肥综合性国家科学中心人工智能研究院的工程师参与了该项技术攻关和系统研制。

(信息科学技术学院、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院)

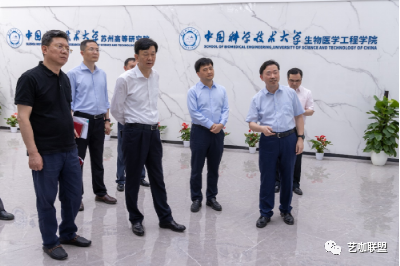

苏州市委常委沈觅一行到中国科大苏州高研院调研

6月6日下午,苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记沈觅,苏州工业园区党工委副书记、管委会主任林小明,率园区管委会副主任吴宏、倪乾、陈东安,以及园区党政办、外办、科创委、综合执法局、制度创新局等部门负责人一行到中国科大苏州高研院进行专题调研。中国科大党委常委、苏州高研院党委书记、执行院长褚家如,高研院副院长屠兢、倪瑞,周少华教授、潘挺睿教授等相关科研人员以及职能部门负责人陪同调研。

沈觅书记一行首先来到苏州高研院明德楼展厅,褚家如对高研院的历史沿革、学科规划、建设目标等内容一一作了介绍。生物医学工程学院执行院长周少华教授介绍了学院和相关研究中心的建设情况。沈书记一行饶有兴致地参观了高研院校园建设沙盘,了解高研院规划与发展情况。

随后的座谈会上,分管副校长杜江峰院士通过视频方式对沈书记一行的来访表示欢迎,他表示,中国科大苏州高研院的发展离不开苏州市和园区政府的大力支持,高研院建设工作组在校地双方共同领导下,正在积极推进各项工作,努力将高研院建设成为国际一流的科研教育机构。

褚家如作了工作报告,他感谢沈书记、林主任等市、区领导和园区各部门长期以来对高研院的关心和支持,并从工作机制、学科建设、人才引进、校园建设等方面向详细汇报了高研院的建设进展情况。

林小明主任表示,苏州高研院项目已被列为江苏省重点建设项目,在各方努力下,工作正在稳步有序推进中,希望高研院进一步在产教融合、人才引进、校园建设等方面发挥自身特色,与地方政府共同探索发展路径,创新发展模式。

沈觅书记作了总结发言,他对高研院进展工作表示肯定。沈书记强调,中国科大苏州高等研究院作为省、市重点校地合作项目,苏州市和园区政府提供各项保障措施,全力支持项目建设。中国科大作为国际知名一流学府,在基础性、原创性科研和人才培养上有其独特的自身优势,希望苏州高研院通过科技创新和成果转化,积极与当地产业相融合,努力建成一流研究院,助力区域科技发展和园区一流建设。

6月6日上午,苏州工业园区党工委委员、管委会副主任倪乾,科创委主任潘瑜,独墅湖科教创新区管委会陈莉主任等一行来苏州高研院对此次调研工作进行检查并提供指导,给予相关建议和意见,保证此次调研活动顺利开展。

(中国科大苏州高等研究院)

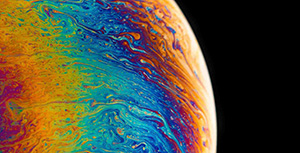

见微知著 由小及大“发现”《摄影基础》课程优秀作品展开幕

6月6日,第三届“发现”《摄影基础》课程优秀作品展在我校中校区现代艺术中心开展,在任课教师陈强的指导下,16名科大学子展出了他们对于“发现”的理解。

本次摄影展是本科生《摄影基础》选修课的结课展演,同样也是“发现”本科生优秀摄影作品展系列的一部分。此次展演共展出了16名学生的摄影作品。该系列摄影展由学生自主完成选题、拍摄、后期,再由师生共同策展。

摄影展的主题“发现”是调动全身体感官的过程,发现是“看”,用眼睛捕捉生活中或惊喜或触情的场面;发现是“走进”,走进被观察者中间,体验照片之内、摄影之外的双重空间,用镜头保存画面,用照片重塑记忆。

陈强老师表示,在课堂教学中积极引导学生将“科技的发现”和“内心的发现”相结合,实现理工与艺术的跨界、抽象与具象的结合。用摄影的方式记录生活,将理性与感性相结合,成为一个更加立体的人。

学生们的摄影作品大多以小场景切入,或来自校园场景,颇具科技感的新实验楼、樱花大道间青春的飞影和穿梭在绿野中的猫。学生们用延时摄影记录川流不息的长江西路,用近景与特写捕捉运动场上的活力印记;他们用色彩凝聚夏天的烙印,用黑白记录光影的共生;他们用微距记录雨后夕阳倒映下的“鎏金岁月”,用敏锐的眼睛记录生活中的“艺术巧合”。

我很喜欢透过取景框观察世界,喜欢调好曝光,屏住呼吸,等待一个恰到好处的时机,“咔擦”一声轻轻按下快门,这一系列动作对于我来说是有魔力的。罗兰巴特尔在《明室》中说:“摄影是绝对的个别,极端的偶然。”抓住每个转瞬即逝的决定性瞬间,都是令人欣喜的。我最喜欢的一张照片是摄影课上刘岩同学的:小女孩将足球踢飞,足球在按下快门那一瞬间恰好停留在后面跑过的男人头上。如此恰到好处的时机可能一辈子也只能碰到这一次,能够被记录下来实在是不可思议的。大概正是有这么多的偶然性,摄影才让人人如此着迷。人们总是喜欢这种具有唯一性的东西,摄影大概是最容易制造出具有我们个人色彩的“唯一”的方法了。我一直认为摄影是一种“平民的艺术”,不像绘画、雕塑等等需要投入许多时间,摄影只要我们学会用相机,我们就可以向别人展示我们眼里的世界,带着所有看到我们作品的人走进我们创造的殿堂了。

——少年班学院卢蒲诚

眼镜湖边是我经常去的地方,每次去都有不一样的画面和感受。清晨,傍晚,只要有阳光,每个角度风景都各不相同,我追逐着湖中太阳的身影,发现不一样的美,用相机记录下来。好作品不仅来自妙手偶得,更来源于守候与坚持。摄影是件很美妙的事,发现精彩是件很快乐的事。

——少年班学院吴家宝

见微知著,由小及大。他们用镜头留存美好的校园生活,用影像承载人间烟火、市井冷暖。有人的地方最动人,有心的作品最动心。此次展览从2022年6月6日起开展,一直持续到本月20日,有兴趣的老师和同学可前往校现代艺术中心(中校区2号楼一楼)观赏。

(艺术教学中心)

做有思想的科普

《<洗冤集录>的世界》出版发行

马克思主义学院钱斌教授团队撰写的《<洗冤集录>的世界(青少版)》近日由安徽科学技术出版社出版发行,这是出版社为该团队量身定做的“古代科技典籍今读系列丛书”的第二部。该系列丛书聚焦《天工开物》《洗冤集录》《梦溪笔谈》《淮南子》《九章算术》等古代科技典籍,旨在弘扬中华优秀传统文化,普及科学文化,传播科学思想,培育科学精神。

《洗冤集录》为宋代杰出的法医学家宋慈所著,他把当时居于世界领先地位的中医药学应用于刑事侦查,并对先秦以来历代官府刑狱检验的实践经验进行了全面总结,使之条理化、系统化和理论化。因此,《洗冤集录》一经问世,就成为当时和后世刑狱官员的必备之书,书中所载条目被奉为“金科玉律”,其权威性甚至超过朝廷所颁布的有关法律条文,对我国封建社会晚期的法治文化产生了重大而深远的影响。此书被译成多种文字,广为传播,深受世界各国重视,在世界法医学史上占有十分重要的地位。

《<洗冤集录>的世界》以钱斌在中央电视台社会与法频道《法律讲堂(文史版)》栏目的系列电视讲座《大宋提刑官宋慈》讲稿为底本,以习近平法治思想为指导,从科学史的视角,勾勒出宋慈的成长经历,解析他成为“法医学之父”的社会、历史原因及个人因素,介绍了《洗冤集录》的主要内容并对其科学手段进行说明,分析了《洗冤集录》对中国和世界法律文化的影响,阐释其对于社会主义法治建设的重要启示。本书在讲解法治和法医基本知识的同时,针对青少年读者的阅读习惯,结合了大量的古代案例,并附有部分插图,力求做到图文并茂、通俗易懂。

关于如何做科普,钱斌总结了三个要点:要做有思想的科普,用文化普及科学,讲好中国科普故事。他认为,科普不能说教,要用精心构思的故事吸引读者;新时代的科普不能只是简单的知识传授,要用文化的方法倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神;科普教育也要立德树人,要强调政治引领,这样才能使青少年读者“红专并进”。“古代科技典籍今读系列丛书”贯彻了这个创作理念,目前已完成第三部《<梦溪笔谈>的世界》的创作。此前,丛书的第一部《<天工开物>的世界》已于2021年5月出版,获安徽省优秀科普作品三等奖。

(马克思主义学院)

评论区